Publications

PRESENTATION

From 2014 to 2021, I have been a happy contributor to the Art pages of L’ECHO Magazine in which I wrote the articles Lecture d’une œuvre, a sort of “Art of Looking” column.

For thirty years L’ECHO Magazine was a well-known publication in the French community of London. This small publishing enterprise, lead by passionate directors of publication, has sadly closed its doors in June 2021 due to the difficulties caused by Brexit and the Covid 19 pandemic.

However, the articles still exist: 40 articles published during 8 years of collaboration.

They follow a systematic approach:

– I chose a current exhibition taking place in the UK

– In this exhibition I chose one artwork which I analysed from a semiology point of view: first describing the most characteristic formal elements of the work, then analysing how this objective formal aspect contributes to the signification, concluding on a slightly more subjective point of my interpretation.

Since L’ECHO Magazine was not a specialised art magazine, I avoided jargon, or, if I needed to use it, it would be explained. Writing these articles was an opportunity to speak to a wide audience about complex notions in art and visual composition, in simple terms and a short format.

A selection of articles is available on this website.

De 2014 à 2021, j’ai contribué aux pages Art et Culture de L’ECHO Magazine en écrivant dans chaque numéro un article Lecture d’une œuvre, une sorte de rubrique sur « L’art de regarder ».

L’ECHO était un magazine bien connu de la communauté française, publié à Londres pendant 30 ans. Cette petite entreprise éditoriale, dirigée par des directrices de la publication passionnées, a dû fermer ses portes en juin 2021 sous la pression des difficultés créées par le Brexit, puis la pandémie de Covid 19.

Néanmoins, les articles restent : 40 articles publiés pendant mes 8 ans de collaboration avec le magazine.

Ils suivent une structure systématique :

– Je choisis une exposition dans l’actualité artistique

– Dans cette exposition je choisis une seule œuvre dont je fais une analyse sémiologique : tout d’abord je décris les éléments formels les plus caractéristiques de l’œuvre, puis j’analyse comment cet aspect formel objectif contribue à la signification, pour conclure sur un point plus subjectif de mon interprétation.

L’ECHO magazine étant un magazine généraliste, j’ai essayé d’éviter le jargon spécialisé, ou alors il était expliqué. La rédaction de ces articles était néanmoins l’occasion de parler à une large audience de notions complexes touchant l’art et de la composition visuelle, en termes simples et dans un format court.

Une selection d’articles est mise en ligne sur ce site

SYSTEMES NARRATIFS

– LES INDICES POETIQUES D’UNE MEMOIRE

C’est le paradoxe du tableau que de pouvoir être embrassé, nous semble-t-il, d’un seul coup d’œil, et en même temps être balayé par un regard attentif aux détails. Nous recréons alors l’unité et le sens de l’image quasi instantanément.

Comment dès lors organiser la narration de l’œuvre ? On peut suggérer par un code pictural qu’une scène a lieu ici dans un temps X, et une autre là dans un temps Y. Ou bien étaler les scènes sur différents panneaux. La bande dessinée, elle, crée des vignettes qui se suivent pour décrire l’action.

Le tableau ci-contre semble plutôt s’organiser comme le fonctionnement de la mémoire : des images éparpillées ou accolées, des souvenirs en déroulé (les séquences des planches contact), les bribes d’une conversation (les mots écrits), le tout unifié par un sentiment d’existence charnelle trouvant son équivalent visuel dans le plan du tableau ou bien les traces ocres peintes avec du sang de vache.

Passionné par les questions de conservation, Peter Beard est un des photographes les plus célébré de la vie sauvage. Il a tenu un journal toute sa vie. Ses notes sont un assemblage d’extraits de presse et de ses propres photographies, d’écritures, d’objets – plantes, cailloux, tissus, etc. Il y intègre aussi le dessin et le geste pictural, traces d’encre, de peinture, de sang.

Ses photographies témoignent de l’incroyable beauté et des tragédies de la vie sauvage en Afrique. Il nous ouvre aussi la porte de l’atelier du peintre Francis Bacon – Beard était l’une des très rares personnes que Bacon laissait photographier cet espace intime en toute liberté. Dans son journal, ainsi que dans des travaux plus grands comme celui reproduit ici, il intègre des indices de leur longue amitié pendant laquelle ils étaient mutuellement l’un pour l’autre muse, modèle et sujet.

Des reproductions des portraits de Beard par Bacon sont collées dans l’œuvre ci-contre et un original est accroché dans l’exposition à la galerie Ordovas. Bacon a aussi peint neuf tableaux à partir des photographies de Beard. On a retrouvé dans l’atelier du peintre, après sa mort, plus de deux cents clichés de l’auteur de The end of the game (1965), dont les cent-soixante-dix photographies de carcasses d’éléphants forment la base du chapitre Nor hope nor dread attend dans l’édition de 1977. En 1972, une série d’interview de Bacon par Beard avait été publiée sous le titre The dead elephant interviews.

L’œuvre présentée ici nous parle de cette conversation artistique qui durera trente ans, comme si les larges traits de pinceaux rassemblaient dans leur va-et-vient les morceaux épars de ces échanges. Mouvement aussi dans la suite verticale des portraits de Bacon et la bande légèrement plus sombre qui les relie en une séquence qui évoque le cinéma mais aussi les recherches photographiques sur le mouvement d’Eadweard Myubridge (1830-1904) tel The Human Figure in Motion (1901) dont Bacon s’est souvent inspiré.

Au Kenya, sa deuxième patrie, Peter Beard a photographié à partir d’un avion volant à basse altitude les milliers d’éléphants morts de faim et de soif dans une grande tragédie provoquée par des erreurs dans les politiques de conservation des parcs nationaux. Les carcasses, lorsque toute chair avait disparue, révélaient la triste splendeur de la structure blanche des os et des défenses sur la terre ocre. Ces images poignantes ne pouvaient que résonner avec Francis Bacon qui savait trouver la beauté dans le spectacle de la chair, et même celui de la viande. Le philosophe Gilles Deleuze écrit de très belles pages à ce propos dans Bacon, logique de la sensation (1981) : « Bacon ne dit pas “pitié pour les bêtes”, mais plutôt tout homme qui souffre est de la viande. La viande est la zone commune de l’homme et de la bête, leur zone d’indiscernabilité, elle est “ce fait”, cet état même où le peintre s’identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. » L’œuvre de Peter Beard est une très touchante représentation des conversations entre deux artistes majeurs sur les questions de l’Afrique, de la mort et de la beauté.

©2021 Eleonore Pironneau – Tous droits réservés

Cet article a été publié dans l’ECHO Magazine Juin-Septembre 2021

Wild Life: Francis Bacon and Peter Beard, 12 avril-16 Juillet 2021, Galerie Ordovas, 25 Savile Row, London W1S 2ER

L’UNITE DANS LA COMPOSITION

Dans son livre La Chambre Claire, Roland Barthes met l’accent sur le fait qu’une photographie est toujours invisible car ce n’est pas la photographie elle-même que l’on regarde, mais la chose ou la scène qu’elle évoque. Du point de vue de la sémiologie, la photographie est un signe. Le signifiant est la photographie dans sa matérialité (le papier ou l’écran, les formes, valeurs, couleurs, etc), le signifié est ce qui apparait dans notre esprit quand on la regarde, et le référent est ce qui s’est passé et que la caméra a enregistré. En général, lorsque nous regardons une photographie, le signifié nous hypnotise au point que nous négligeons les deux autres composants du signe : la réalité de l’objet-photographie et la réalité éventuelle des événements, personnes ou objets photographiés.

Porter notre attention à la mécanique et peut-être la beauté de la composition est un antidote à cette attitude addictive vis à vis de l’image. C’est ce que nous allons faire pour cette photographie de la grande photo-journaliste écossaise Grace Robertson, décédée le 8 janvier 2021.

Le choix du sujet est ici primordial : l’intérêt humain, sociologique et le regard bienveillant sur ces femmes éveillent en nous l’envie d’en savoir plus. Mais du point de vue formel la qualité de cette image vient certainement de la manière dont elle est cadrée et dont les formes principales sont organisées.

Le cadrage est serré. Le fait que le personnage de droite soit coupé suggère qu’il se passe des choses hors-cadre, et permet à l’œil de facilement rentrer dans l’image par cette forme ouverte. La femme debout juste derrière touche presque le haut de la photo. Tout cela donne l’impression d’une saynète comique qui se passerait dans le cadre des limites de l’image.

Le coup de maître ici est l’admirable composition des formes principales : les femmes.

Une composition réussie unifie tous les éléments disparates qui la composent : les contrastes, directions, couleurs s’il y a lieu, et les formes principales qui sont souvent des unités indépendantes. Tous ces morceaux doivent finalement former un tout qui ait du sens et un équilibre. Dans cette image on remarque que les formes constituées par les silhouettes des femmes sont presque toutes imbriquées les unes dans les autres, formant un ovale dans lequel l’œil circule en passant de l’une à l’autre – à gauche par les deux chapeaux, à droite par les deux coudes, au milieu on circule de la pente de la femme qui rit à la silhouette pliée de celle du milieu. On passe de seins en fesses, de robes en robes, de coude à coude. Même la verticale de l’arbre, bien que d’une certaine manière coupant la circulation de l’œil, est en fait un lien entre la silhouette de gauche et celle de droite, de même que le geste de la femme qui tient la boite de gâteaux. Le sourire en forme de V tellement attrayant de la femme allongée s’inscrit dans un losange avec les épaules et le chapeau de celle qui est derrière elle. Les tissus des deux robes de droites sont presque similaires comme si ces deux formes n’en étaient qu’une avec deux bras et une tête. Bref, immobilisés dans des positions improbables, ces cinq corps forment un bloc !

Avec un zeste de burlesque l’image nous rappelle les représentations classiques de la femme allongée (reclining figure) comme dans le tableau de Manet, L’Olympia, mise à part que la femme de la photo n’est ni jeune ni nue, qu’elle est hilare et en position extrêment instable !

Cette composition est pleine de rythme. Imperceptiblement notre œil compte : 5 femmes / 2 jambes / 6 bras / 4 têtes / 2 paires de chaussures / 2 chapeaux similaires… il y a de la chanson dans l’air, et du jeu : « 1-2-3… soleil ! »… on ouvre les yeux et tout le monde s’est figé !

Sans même parler de la proximité amicale palpable dans le langage corporel des personnages, la composition de cette image en dit long sur la force de ces femmes – parce qu’elles sont ensemble, parce qu’elles sont unies. On peut deviner que, la photo ayant été prise en 1954, elles ont vécu deux guerres et un crash financier. Mais qu’à cela ne tienne… on est solidaire, on fait le pitre et on profite de l’instant. Une belle inspiration !

©2021 Eleonore Pironneau – Tous droits réservés

Cet article a été publié dans l’ECHO Magazine Avril-Mai 2021

Pour consultation :

• www.theguardian.com/artanddesign/2021/jan/20/grace-robertson-obituary

• www.vam.ac.uk/articles/grace-robertson-life-and-work

• Peter Fetterman Gallery : www.peterfetterman.com

PEINDRE LE JAILLISSEMENT DE LA PENSEE

Jean Dubuffet est peintre et sculpteur. Il est aussi écrivain, poète, musicien expérimental. Touché par l’art des malades mentaux, des prisonniers, reclus, mystiques, et marginaux de toutes sortes qu’il a appellé « Art Brut », il a revendiqué son émancipation à l’égard des canons culturels.

La peinture choisie ici fait partie de l’exposition Jean Dubuffet à la Barbican Art Gallery. Ce qui frappe en premier lieu dans cette œuvre de grande taille est l’occupation de la surface. L’amas composé par toutes ces formes, encerclées d’un trait noir et remplies de lignes ou de couleur, envahit presque tout l’espace. Il y a très peu de silence, mais il est néanmoins évoqué par la suggestion d’un fond noir. Autre caractéristique : s’il y a de forts contrastes de couleur (bleu-rouge) et de valeur (blanc-noir) il n’y a aucun travail sur la lumière ni le modelé. Ce n’est tout simplement pas le propos. Pour Dubuffet « le propos de la peinture est d’orner des surfaces, et elle considère donc deux dimensions seulement et exclut la profondeur. Ce n’est pas l’enrichir mais la dévier et l’adultérer que de viser à des effets de relief et de trompe-l’œil par les moyens du clair-obscur. (1) »

Sur le plan originel (2) de la toile, ces formes simples s’imbriquent les unes dans les autres, telles de petites unités formant un tout apparemment chaotique mais finalement bien défini. Il y a quelque chose de ludique dans ce tableau. « L’art est un jeu. Le jeu de l’esprit. (3) »

J’ajouterais : le jeu de construction d’un système. Des formes génériques sont assemblées pour évoquer – ou non – pieds, jambes, visages, figures ou paysages. Or, des signes qui s’emboitent pour former un concept ou une représentation, c’est le principe du langage. Dans le langage écrit comme oral, ces signes sont énoncés l’un après l’autre, c’est comme si l’on suivait une ligne. Nous reconstruisons l’ensemble de la phrase ou du texte grâce à notre mémoire. Mais dans le langage de l’image les signes sont organisés en deux dimensions. Bien sûr, l’œil balaye la surface en suivant des trajets complexes et rapides, mais on a le sentiment d’appréhender la surface de manière globale et immédiate.

« La peinture est un langage beaucoup plus immédiat que celui des mots écrits et en même temps bien plus chargé de signification. […] Elle se prête bien mieux que les mots à traduire la pensée aux différents stades de celle-ci, y compris les plus bas niveaux (ceux où la pensée est proche de sa naissance), les degrés souterrains des jaillissements mentaux. (4) »

Dubuffet ne peint pas le monde, il peint la pensée qui appréhende le monde. Son art creuse à la recherche d’une pensée originale, libérée de la culture des experts. Il ne s’agit pas d’une expression détachée de son poids subconscient, au contraire, mais de la création affranchie du conformisme et du jugement esthétique bourgeois de son temps. Sans doute aujourd’hui, cette peinture nous parait-elle parfaitement acceptable, peut-être même belle. Pourtant, si notre acceptation des critères de la beauté évolue, c’est grâce aux artistes qui prennent le risque d’introduire un nouveau langage dans le champ artistique de leur époque. Pendant un temps cette nouveauté est dissonante avec les valeurs sociales et culturelles, ça grince… puis, petit à petit, la psyché collective l’intègre, et cette même esthétique devient consonnante.

Mais sa mission à lui, Jean Dubuffet, n’est pas de nous faire accepter ces nouveaux critères de la beauté, mais juste de fouiller la boue qui abrite les diamants. « J’ai dit que ce qui de la pensée m’intéresse n’est pas le moment où elle se cristallise en idées formelles mais ses stades antérieurs à cela.

Je prie qu’on voit dans ma peintures une tentative de langage qui convienne à ces zones de la pensée. (5) »

Lorsque l’on commence à regarder une peinture comme si l’on contemplait une pensée, regarder l’art devient source de transformation. Car, lorsque l’on écoute avec tout notre être, nous sommes transformés par la pensée de l’autre.

©2021 Eleonore Pironneau – Tous droits réservés

Cet article a été publié dans l’ECHO Magazine Février-Mars 2021

Exposition Jean Dubuffet: Brutal Beauty | Barbican Art Gallery | 17 mai-22 août 2021

(1) Jean Dubuffet, L’homme du commun à l’ouvrage, Ed. Folio Essais page 47

(2) Le plan originel tel que défini par Wassily Kandinsky dans son essai théorique Point et ligne sur plan (Ed Folio Essais) est la surface matérielle appellée à porter le contenu de l’œuvre. Son format, ses proportions, joue un rôle important dans l’organisation de la composition.

(3) L’homme du commun à l’ouvrage, page 50 – (4) Ibid page 74 – (5) Ibid page 71

LES CHOSES NE SONT PAS TELLES QU’ELLES APPARAISSENT

Dennis Hopper (1936-2010), connu pour sa carrière dans le cinéma, était aussi peintre et photographe. Cette photographie a été prise en 1961 à West Hollywood.

Quelles sont les caractéristiques plastiques de cette image, que nous apprennent-elles sur cette œuvre?

C’est une photo noir et blanc, la composition des sombres et des clairs est principalement organisée par bandes horizontales. En partant du bas: clair (le capot) – sombre (la route) – clair (le ciel) – sombre (le plafond de la voiture) – clair (le toit ouvrant). De plus, une image dans l’image (le rétroviseur) est elle aussi divisée horizontalement en clair/sombre. Les transitions sont tranchées, sauf le dégradé du pare-brise. Les zones sombres et claires que l’on peut lire comme « les pleins et les vides » s’interpénètrent au niveau du hublot (clair sur le plafond gris foncé) et du rétroviseur (clair dans la partie haute sur fond sombre, et foncé vers le bas sur fond clair).

Apparemment horizontale, la division de l’image est traversée de nombreuses obliques qui créent une dynamique visuelle : la limite supérieure du pare-brise, les lignes électriques, la perspective des routes, le toit ouvrant continué par le montant du rétroviseur, les pylônes dont la verticalité est déformée par la focale de l’appareil. Finalement ni les horizontales ni les verticales ne sont droites, presque toutes sont penchées.

Il y a plusieurs fenêtres dans l’image. Du cadrage le plus large au plus serré : la fenêtre générale de la photo, l’encadrement du pare-brise, l’ouverture du toit ouvrant, le rectangle du rétroviseur, les pare-brises avant et arrière de la voiture vue dans le rétroviseur.

Changements d’échelle : plans rapprochés à l’intérieur de la voiture, les paysages et détails de la ville sont dans le lointain, l’image dans le rétroviseur se situe entre les deux.

Dans le langage de la photographie, la netteté et le flou sont très significatifs, ici, il y a un même degré de netteté à peu près partout, donc pas de priorité visuelle proposée, tout est important.

Cette photo est à la fois occupée et vide, proposant en même temps beaucoup d’informations et beaucoup d’espace. Les obliques partent dans plusieurs sens et offrent à l’œil des choix, par exemple suivre une des deux routes qui mènent vers le lointain, ou se poser à leur croisée, là où s’agglomèrent marques, publicités et présence humaine. La perspective n’offre pas un point de vue unique, mais une dualité dans laquelle l’œil saute d’une possibilité à l’autre tout en explorant les détails adjacents, pour finir par ne plus savoir où se poser.

Ce qui frappe dans cette photo n’est pas ce qu’elle offre au premier regard, un paysage urbain, mais plutôt le rapport extérieur/ intérieur. La connexion avec le ciel est interrompue par la bande sombre du pare-brise, et le hublot y donne un accès limité – une tranche de ciel. Le miroir est non seulement inclus dans la photo mais positionné de manière prépondérante dans l’image. Cela amène un morceau de l’extérieur à l’intérieur. C’est une fenêtre dans la fenêtre qui parle d’autre chose, de ce qu’il y a derrière soi. Ce « derrière » étant placé « devant » dérange non seulement le panorama mais aussi la notion de point de vue unique, suggérant qu’il y a plus à voir que ce que l’on voit et que le passé fait partie du présent. Ceci est accentué par la mise en abyme de ces miroirs et pare-brises dont les formes en rectangle arrondis s’encastrent les unes dans les autres.

Plus que le discours sur la culture américaine des années 60 ou l’évocation du Road Movie, ce qui me semble intéressant dans cette image est la tension cachée sous le calme apparent. Tension des choix non-résolus : deux routes, deux panneaux, où regarder / où aller ? Tension entre l’ouverture et l’enfermement : malgré la sensation d’ouverture et d’espace, d’intérieur vers l’extérieur (et donc de l’enfermé vers l’ouvert), l’image offre la vision d’espaces qui se rétrécissent : les routes se terminent par une pointe au lointain, le ciel immense est délimité par le pare-brise ou bien s’aperçoit découpé par un hublot terminé par une sorte de petit couloir qui, visuellement, rentre dans la voiture comme l’embout d’un entonnoir. Et l’image générale donne à voir une série de fenêtres de plus en plus petites, dont les dernières semblent opaques. Le paysage est vaste mais on n’aperçoit pas la ligne d’horizon. Enfin il y a à la fois la suggestion du mouvement en avant – nous sommes dans une voiture – et pourtant tout semble arrêté, retenu.

Les choses ne sont pas telles qu’elles apparaissent… Dennis Hopper, acteur génial qui vivait dans la démesure du succès et de l’addiction, nous montre à travers sa subjectivité complexe et contradictoire la grande Amérique des possibles, dont la culture consumériste découpe parfois le ciel en morceaux.

© 2021 Eleonore Pironneau – Tous droits réservés

PRESENTATION

The online art academy Artemisia was founded in 2020 by two art professionals from Brussels. It offers a professional history of art education (see Educating > Artemisia Online). I suggested that we could add to their curriculum a course which would help the students to decode and understand artworks by viewing them through different analytical structures, such as semiology, the knowledge of visual language, but also philosophy, sociology, etc. Artemisia gives their lecturers the opportunity to publish two articles. Here are the articles.

L’académie d’art en ligne Artémisia a été créé en 2020 par deux professionnels de l’art Bruxellois, et offre un enseignement professionnel en histoire de l’art (voir Educating > Artemisia Online). Je leur ai proposé de joindre à leur programme un cours qui donnerait des clés de lecture des œuvres d’art à partir de différentes structures de pensées telles que la sémiologie, la connaissance du langage visuel, mais aussi la philosophie, la sociologie, etc.

Artémisia offre à leurs intervenants une plateforme pour publier deux articles. Voici ces articles.

TROUVER LE SENS

Artiste, et pédagogue exceptionnel, Paul Klee a exploré sans relâche le pouvoir sémantique de la Forme, tant dans son art que dans ses notes théoriques sur lesquelles il basait ses cours au Bauhaus.1 Klee y décrit, à l’aide de croquis, dessins et peintures, comment en art, la forme, même la plus simple, est une forme-pensée.

Prenons comme exemple la peinture intitulée Le chemin de la citadelle (1937). Comment lire ce « récit » composé de formes et de signes ?

PARCOURIR AVEC LES YEUX

Organisée en petites surfaces colorées géométriques, cette peinture présente une certaine absence de point focal, ce qui fait que, de prime abord, le regard cherche comment la parcourir. L’œil étant attiré par les contrastes, il peut néanmoins y trouver plusieurs points d’entrée : par exemple la grande surface orange au tiers supérieur gauche du tableau – contraste de taille. Ou bien les rectangles / carrés d’un bleu turquoise intense placés à côté d’une surface orange vif – contraste de couleur. Enfin, les flèches qui contrastent par leur forme (une ligne au lieu d’une surface plane) et leur couleur très lumineuse.

Une fois entré dans le tableau, notre regard va se promener en rebondissant de surface en surface, en explorant la composition au hasard comme une balade dans les ruelles d’un village. Il aura aussi repéré les flèches et va passer de l’une à l’autre.

JOUER AVEC LES CODES

La flèche est LE signe par excellence. C’est une ligne terminée par une pointe qui lance notre regard dans une direction, tout à fait comme un signe (mot, symbole, forme codée, etc.) pointe notre attention vers cette chose ou ce concept qu’il représente.

D’autres codes sont suggérés dans cette peinture : doit-on la regarder comme vue du ciel, dans ce cas on peut imaginer que ces formes sont des toits. Ou comme une représentation à la verticale, et dans ce cas on envisage une construction faite de facettes, un peu comme un jeu de cubes en bois – une même surface pouvant être lue à la fois avançant ou reculant. Mais on peut aussi lire le tableau comme une simple organisation de formes colorées, sans y projeter ces codes de représentation de la profondeur.

Une chose est sûre, c’est que l’artiste a décidé de ne pas se servir des règles de la perspective telles qu’elles nous ont été léguées par les artistes de la Renaissance. Il n’y a ici ni ligne d’horizon, ni point(s) de fuite cohérent(s).

PARLER PEINTURE

De quoi parlent les peintres dans leur tableau ? Et bien, le plus souvent, il parlent de peinture ! Klee ne nous démontre pas le meilleur chemin pour trouver la citadelle, il parle de sonorités colorées, d’organisation de l’espace par les tonalités chaudes ou froides, il parle d’harmonie et d’équilibre dans l’assymétrie. Il nous donne à voir la trace humaine de la matière-peinture appliquée avec un pinceau choisi avec soin, peut-être une brosse, plutôt fine. Il raconte le support de la sous-couche sombre sur laquelle il applique des aplats de couleur d’une manière qui n’est pas uniforme – dès lors chaque surface vibre. Elles ne se touchent pas mais sont unies par ce qui reste visible de la sous-couche. Ces lignes, entourant chaque surface, apportent une ossature au discours. Klee travaille comme le musicien accompli qu’il était : par le rythme de sa construction, l’harmonie chromatique, la suggestion du mouvement. Il peint le tempo d’une marche.

Ce faisant il nous rend notre liberté et notre pouvoir de «regardeur»: à nous d’interpréter cette œuvre polyphonique. Que nous projetions sur cette image la représentation d’une ville, d’un jeu de cubes, ou rien du tout, le peintre, lui, nous raconte la poésie, la liberté, la lenteur et pourtant l’urgence inexplicable de créer des formes colorées toujours nouvelles, sans raison, comme le fait la vie elle-même. Enfin, et peut-être est-ce mon interprétation subjective, il nous invite à délaisser les conventions et à trouver le sens par nous-même.

1 On peut trouver ces notes réunies en deux volumes aux éditions Dessain et Tolra sous les titres La pensée créatrice et Histoire naturelle infinie.

This article has been published in French only on Artemisia Online website in May 2021. © Eléonore Pironneau 2021

LES VIDES ET LES PLEINS

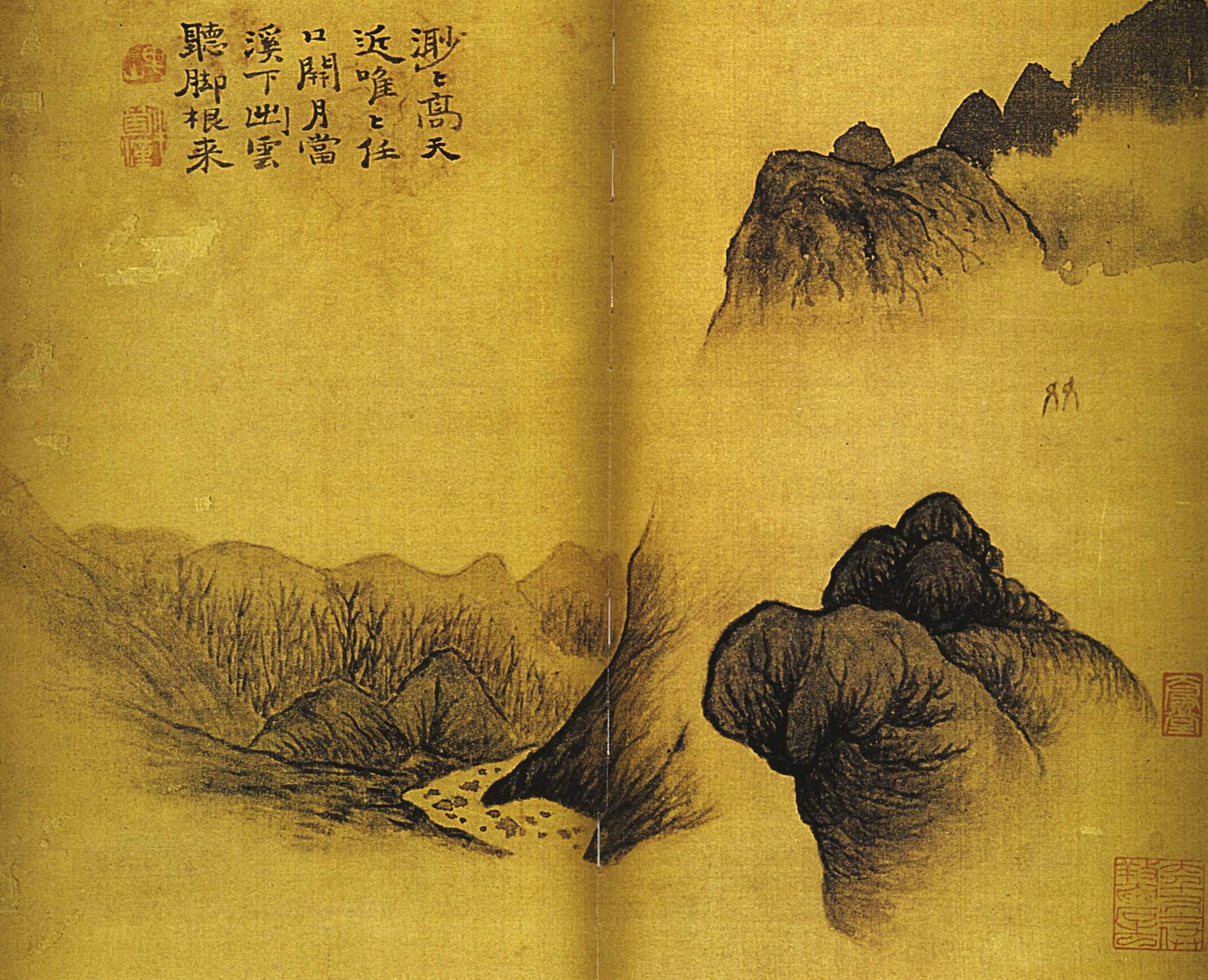

Pour continuer notre découverte des clés de lecture de l’oeuvre d’art, voici une peinture du moine-poète et théoricien (il est l’auteur des Propos Sur La Peinture Du Moine Citrouille-Amère), l’artiste chinois Shitao (1641- c.1719-20).

Tout jeune, Shitao (que l’on peut traduire par “Flots pétrifiés”) est confié à un monastère car son père, de lignée impériale, est assassiné lors de la chute de la dynastie Ming. Son talent pour la peinture est remarqué par les moines et encouragé. Il deviendra peintre et jouira de son vivant d’un prestige considérable.

Le parcours de l’œil

L’œuvre presentée ici est une encre peinte dans un carnet. Voyons comment notre regard s’engage dans cette peinture et ce qu’elle nous communique.

L’oeil est irrésistiblement attiré par la zone de plus fort constraste, constituée par les rochers au premier plan. Il explore le tournoiement des lignes intérieures de ces deux masses avant de se diriger vers le haut de la composition en suivant la ligne de profil de la montagne de droite, non sans avoir balayé le reste de la composition. La large proportion de zones vides met en valeur les zones peintes, posées avec stabilité, bien qu’animées en leur sein par le mouvement des traits évoquant les rides de la roche, ou les arbres. La silhouette des deux personnages est composée de quelques traits, ce ne sont pas des contours mais plutôt des signes. Leur forme triangulaire rappelle la stabilité de la forme montagneuse, en miniature.

L’interpénétration des Pleins et les Vides

Si le regard est attiré par la forte densité et le contraste des formes peintes, il trouve calme et fluidité dans la circulation des espaces non-peints – constituant au moins un tiers de cette composition. Il est aussi intéressant de noter l’entremêlement des zones peintes, “pleines”, et non-peintes, “vides”, ainsi que la qualité des passages entre les deux: le Vide entre dans la Forme par les traits laissés inachevés et les dégradés d’encre à la lisière des objets. La masse peinte des montagnes est pénétrée par des zones non peintes: d’une part la rivière, d’autre part le ciel qui se continue dans les brumes. Inversement le Vide est lui-même pénétré par le Plein sous la forme des rochers dans la rivière et des traits qui évoque “les deux amis”. Enfin il y a dans cette peinture un art de l’inachevé, qui laisse les formes ouvertes et suggère quelque chose de saisi dans l’instant, et potentiellement changeant.

LE VIDE : notion centrale des philosophies taoïste et bouddhiste

Cette œuvre nous parle donc, sur le plan esthétique comme philosophique, du lien entre Forme (Plein) et Vide, notion centrale des philosophies taoïste et bouddhiste : le Vide, le non-être, est porteur du potentiel de toute Forme, c’est le point de rencontre du virtuel et du devenir. Il ne s’agit pas d’une présence inerte mais d’un espace parcouru par le Souffle, que je me risquerais à décrire comme une énergie qui sous-tend l’existence des êtres et des choses.

Dans cette culture, le peintre ne doit pas décrire la nature, mais incarner le processus de manifestation de la Forme, il doit partir du vide en lui pour laisser jaillir l’image. De même, dans l’univers, les “dix milles êtres” naissent de l’espace de potentialité du Vide. Leur existence est alors soumise à la polarité Yin-Yang et aux lois du changement, (cf Le Yi-King, le Livre des Mutations). Cette peinture nous parle aussi de la place de l’homme dans le monde : il fait partie de ce tout, humblement et sans en être le centre, mais constitue un lien primordial entre le Ciel et la Terre, car c’est un être de chair mais aussi d’esprit.

Les Pleins et les Vides dans l’art occidental

L’harmonie des Pleins et des Vides est un élément primordial de toute composition visuelle. Dans l’art occidental elle se traduit en général par le rapport Forme/Espace, Sujet/Fond ou parfois Forme/Contreforme. C’est une grille de lecture très intéressante pour apprécier une œuvre. Lire dans une peinture la composition de l’espace, ou du fond, est de plus un bon exercice pour ouvrir notre perception en déshabituant notre regard de la focalisation à outrance sur l’objet, ou le détail, au détriment de l’espace.

Tout peintre, qu’il soit oriental ou occidental, doit faire un choix esthétique pour chaque millimètre de son tableau. Même si tout n’est pas traité avec la même minutie, ou que le support est laissé par endroit non-peint, il s’agit d’une décision consciente de la part de l’artiste, un choix parfois très porteur de sens.

This article has been published in French only on Artemisia Online website in June 2021. © Eléonore Pironneau 2021